|

特定非営利活動法人失敗学会 |

広告掲載について | 広告掲載について | 広告掲載について | 広告掲載について |

|

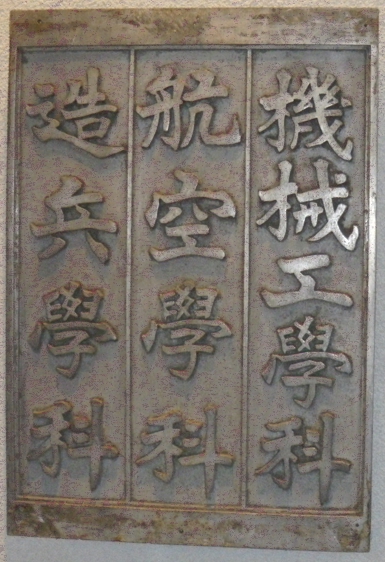

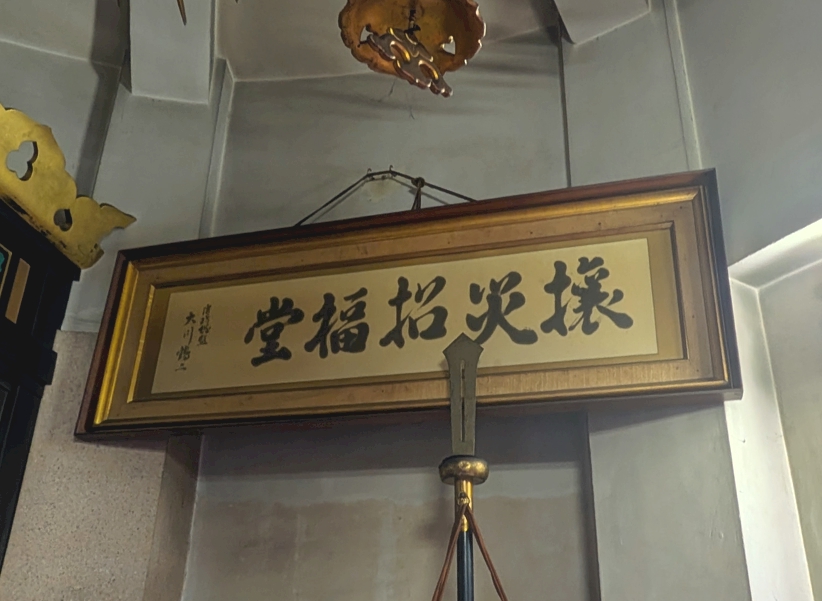

東京大学工学部へ 2024(令和6)年12月14日、失敗学会の第23回年次大会が東京大学において開催された。筆者は大阪分科会を代表して、危険物の安全管理について講演を行うことになった。 前日に大阪から上京し、東京モノレール天王洲アイル駅近くのホテルに宿泊した。翌朝、モノレールで浜松町駅へ移動し、JR山手線に乗り換え東京駅へ向かった。東京駅では、東京メトロ丸の内線に乗り換え本郷三丁目駅で下車した。 本郷通りを北上し、国指定の重要文化財となっている赤門(※1)を右手に見て東京大学の正門を目指した。土曜日のため正門横の通用口から入り、戦前に建てられた古い校舎を両方に眺め銀杏の落ち葉を踏みしめて歩いた。 真正面にはやや古ぼけた中にも凛(リン)とした安田講堂(※2)がそびえ立っている。安田講堂の左横の階段を下ったところが工学部2号館である。ちなみに夏目漱石の小説「三四郎」で有名な三四郎池は安田講堂を右手に下ったところにあり、その昔に読んだことを思い出した。  東京大学赤門(筆者撮影)  安田講堂(筆者撮影) 失敗学会の年次大会は、コロナ禍を除いて毎回東京大学工学部で開催されいる。筆者は、2015(平成27)年、2022(令和4)年に続いて3回目の発表であり、迷うことなく指定された31号室に入った。 この工学部2号館の1階通路には、戦前の2号館の看板が展示されている。ジュラルミン製、「機械工学科」と「航空学科」、そして「造兵学科」の三つの学科が並んで記載されている。説明書きによると、終戦後すぐにこの看板をモルタルで埋め隠したものの、増改築の際にこの看板が見つかり展示されているとのことであった。戦前の工学部の歴史が窺がえる珍しい展示品である。  戦前の2号館の看板(筆者撮影) 攘災招福堂 上京した日の午後、ホテルに荷物を預けてモノレールで移動し、大井競馬場前駅近くの倉庫街を訪問した。 この倉庫街の一角には、1964(昭和39)年7月14日に発生した寳組勝島倉庫爆発火災で殉職した消防職団員19名を祭る慰霊堂がある。年次大会における講演はもちろんのこと、事故から60年目の節目にこの慰霊堂にお参りすることも、今回の上京の目的であった。 慰霊堂は東京倉庫株式会社勝島倉庫の敷地内にある。周りの敷地より一段高くなっており、倉庫群の中にあってひと時の静寂を保てるように工夫されていた。守衛さんにお願いして扉を開けて頂いたところ、第6代消防総監大川鶴二氏による「攘災招福堂」の扁額が目に留まった。 現在、この敷地は東京倉庫株式会社が所有しており、爆発火災とは全く関係ないと聞いている。しかしながら、堂内の祭壇最前列には同社や近隣の会社の供物が供えられており、60年前の惨事を今に伝えることの大切さが伺えた。  攘災招福堂(筆者撮影)  「攘災招福堂」扁額(筆者撮影) 祭壇には20名の戒名(法名)が刻まれており、消防職団員19名とともに自死した当時の守衛長も祭られている。調べて見ると、旧軍隊の士官であった守衛長は、事故の直接の原因となった危険物の違法貯蔵とは全く関係なかったにもかかわらず責任を感じていたとのことで、彼の自死も災害の悲惨さを今に伝えている。  攘災招福堂の内部(筆者撮影) 堂内にある芳名録には、吉田義実消防総監をはじめとした東京消防庁の幹部職員の名前が記帳されていた。おそらく60回目の命日となる7月14日に相前後してお参りされていたことだろう。また、多くの同庁職員の所属と名前も記帳されていた。消防人として決して忘れることのできない災害である。 失敗学において、個人の忘却は3年、組織での忘却は30年、地域での忘却は60年と言われている。30年の2倍、60年経過した中でこのような形で祭られていることから、元消防人として特異な危険物災害に出動した先人の労苦について考えさせられた。 発生から60年目の節目に攘災招福堂をお参りできたことで、すべての消防人に対してこの失敗知識を風化させない取り組みも必要と考えた。蠟燭に灯をともし線香を焚いてお参りし、先人に別れを告げた。 特異な1964(昭和39)年 1964(昭和39)年と言えば、東京での初のオリンピック開催、さらに東海道新幹線の開業や名神高速道路の小牧・西宮間の開通など我が国の経済は右肩上がりであった。なお、この年は、前述した寳組勝島倉庫爆発事故以外にも危険物に関する特異な災害が多く発生している。 6月11日、昭和電工(株)川崎工場で酸化プロピレンタンク塔底液を中間タンクに移送していたところ、重合反応が暴走し爆発、死者15名、負傷者122名の大惨事となった。酸化プロピレンは第4類の特殊引火物でありプロピレンオキサイドとも呼ばれている。物質の危険性に対する基礎知識の欠如がもたらした事故事例である。 それから5日後の6月16日、マグニチュード7.5の新潟地震によって死者26名、住家全壊1,960棟、半壊6,640棟の被害が発生した。特に軟弱な地盤の越後平野北部、庄内平野(山形県)などの沖積平野では被害が大きかった。広範囲に発生した地盤の液状化によって、3階建て4階建ての鉄筋コンクリート造の共同住宅が地盤の中に沈降する被害が相次いだ。 また、日本海側で最大規模といわれていた昭和石油(株)新潟製油所の原油の屋外タンク貯蔵所がスロッシング現象によって出火、他の4基にも延焼拡大した。360時間にわたって燃え続け、近隣の民家286棟が全焼するという大災害となった。関越自動車道の無い時代に東京消防庁の化学車が遠路応援出場したことなど、筆者の小学生時代の記憶にも刻まれている。 余談ながら、筆者が消防署に勤務していた際、新潟地震の発生当時同社に勤務していた方に燃え続けた石油コンビナートの話、恐怖におびえた体験などを聞かせていただいた。 なお、これらの情報は、失敗学会ホームページ内にある「失敗知識データベース(DB)」から容易に検索できる。 寳組勝島倉庫爆発火災から60年 寳組勝島倉庫爆発火災の詳細は、減災教育・危機管理アドバイザー加藤孝一氏が近代消防に寄稿した「宝組勝島倉庫爆発火災から50年~消防職団員19名が殉職した爆発火災を顧みて~」を一部引用させていただく。また、読者諸氏にあっては、是非とも全文をお読みいただきたい(近代消防2014年7月号P.38参照)。  贅組勝島倉庫爆発事故 (提供 東京消防庁)  野積みしてあったドラム缶 (提供 東京消防庁) 1964(昭和39)年7月14日21時55分頃、東京都品川区勝島の(株)宝組の勝島倉庫で爆発火災が発生した。この火災は、消火活動中の消防職団員が多数殉職するなど、我が国の消防史上稀に見る大惨事になった。 火災は、倉庫敷地内の空地に野積みしてあったドラム缶入りの硝化綿(ニトロセルロース)の自然発火から火災となり、周辺空地に多数無許可貯蔵されていた硝化綿、アセトン、アルコール類等の危険物が次々に引火爆発した。 出火から約1時間が経過し火災制圧の目途が立ったと思われた22時56分頃、敷地西側の12号倉庫に無許可で保管されていたメチルエチルケトンパーオキサイド(商品名:パーメックN)が突如、大爆発を起こした。大爆発とともに原爆を思わせるようなキノコ雲と火柱が噴き出した。強烈な爆風により隣接倉庫などが崩壊し、外壁の下敷きとなった消火活動中の消防職員18名、消防団員1名の命が一瞬に奪われるとともに117名が重軽傷を負うことになった。 火災の翌日、早朝から東京消防庁調査課員その他による現場検証が行われた。この過程で、調査課員が今まで報告の無かったパーメックNのラベルを発見したのである。発見した調査課員は、化学担当でありパーメックNの危険性を承知していたため、このラベルをもとに倉庫への入出荷の実態を調査して、12号倉庫内に格納されていたことをつきとめた。さらに、爆心地点を精査した上で、パーメックNが原因であることを確定したものである。歴史において「もし」という言葉はタブーであるが、もし現場に居合わせた関係者から、12号倉庫にパーメックNが大量に保管されているとの情報提供が寄せられていたら、状況は全く違っていたのかもしれない。  原爆を思わせるようなキノコ雲と火柱 (提供 東京消防庁) 加藤氏の寄稿には、この火災に化学車の隊員として出場した塩野目勝氏(当時21歳・消防士)の手記も含まれている。 「私は一化学小隊員として、危険物災害の恐ろしさと過酷な消防活動を身を持って体験したが、もし、勝島倉庫爆発火災を忘れるようなことがあったら、この災害に命を懸けた諸先輩に申し訳ないと思う。また、これらの災害を契機として近代消防へ推移してきたことを考えると、温故知新として語り継ぐことに意義があると思う。もしかしたら私自身が、あの火災現場で死傷した可能性があったと思う。たまたま偶然が重なって助かった命かもしれない。私なりに言わせてもらえば、予防と警防の連携や情報共有が重要だと思う。凡事徹底という言葉がありますが、平凡なことを徹底してやることが大事です。過去に発生した災害事例に学ぶ謙虚な気持ちが大事です。」 さらに塩野目氏は、「あの恐怖心、悲しみ、辛さは忘れない、否、忘れてはならない。毎年7月14日を迎える頃、特に真夏の暑い夜には勝島倉庫爆発火災を思い出す。殉職された19名の御霊に対し心から鎮魂の真を捧げ、ご冥福をお祈りする次第です。」と締めくくっている。 メチルエチルケトンパーオキサイドは有機の過酸化物であり、現在は危険物第5類の自己反応性物質に該当、危険性に応じ第1種自己反応性物質は指定数量が10キログラム、第2種自己反応性物質は同じく100キログラムと定められている。しかしながら事故当時、メチルエチルケトンパーオキサイドや過酸化ベンゾイル(ベンゾイルパーオキサイドともいう)等の有機の過酸化物は、無機の過酸化物と同様、第1類の危険物「過酸化物」に分類されており指定数量は50キログラムであった。 有機の過酸化物が第5類の危険物となったのは、この火災から24年後の1988(昭和63)年5月の消防法の改正である(施行は1990(平成2)年5月)。それ以前の消防危険物の解説書には、「有機過酸化物の性状は第5類の危険物と同様と考えた方が良い」などと記載されていたことから、筆者は法改正以前から第1類の危険物とすることに違和感があった。 現在もメチルエチルケトンパーオキサイドは、ポリエステル樹脂の硬化剤として広く使用されており、市販されているものは可塑剤などで約40%程度に希釈されている。 1965(昭和40)年の消防法改正 消防庁では、寳組勝島倉庫爆発火災などを受けて、違法な危険物の貯蔵及び取扱いがもたらす危険性の排除について考慮し、抜本的な消防法の改正を行った。 まず、消防法第16条の4(現第16条の5)の新たに創設した。危険物による災害の防止を徹底するため、市町村長等による立ち入り検査及び報告、資料の聴取等ができる対象が違法に指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っていると認められるすべての場所に拡大された。 さらに、違法貯蔵取扱者に対する措置命令が消防法第16条の5(現第16条の6)で制定されたことです。仮貯蔵若しくは仮取扱いの承認を受けず、又は製造所等の設置許可を受けないで指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取扱うことが極めて危険であると鑑み、市長村長等に危険物の除去その他危険物による災害防止のため必要な措置を取るべきことを命ずる権限を与えた。 これ以外にも、仮貯蔵・仮取扱いについては場所の指定制度から、消防長又は消防署長の承認制度に改められた。さらに、危険物の種類・数量の変更については、市町村長に届け出が必要になるなどの改正があった。 筆者も危険物担当業務に従事しているとき、前段の法文を活用し違法貯蔵を行っている消防対象物の関係者に対して危険物の撤去や必要な措置などを命令したこともあった。当時、この法文が消防法に加わったいきさつを知る由もなかったが、今となれば消防機関の危険物規制に大きな権限を与えたものと考えられる。 危険物の安全管理 年次大会での演題を「危険物の安全管理~失敗学から考える~年次大会編」とした。年次大会の出席者は約40名、コロナ禍以降今回もハイブリッド方式(ZOOM併用方式)で行われ全国の会員にも配信した。  講演中の筆者 年次大会は、事業所における品質管理及び安全管理業務の従事者を中心に、大学教員、弁護士、司法書士、保健所長(医師)、大手電力会社社員、各種研究所員、危機管理のコンサルタント業等、多士済々の人材が参加することから、異業種交流の最前線ということができる。異業種交流の最大のメリットは、一つの失敗・一つの事故を多方面から見ることが可能となり、新たな視点が生まれることにある。 通常、筆者の講演は危険物施設の関係者が主な聴講者となるところ、今回は失敗学を学び研究している方々であるため、いつもと違う緊張感を味わいながら講演を始めた。 失敗学の基本的な考え方に、失敗が致命傷となる前に阻止する術を学ぶことである。これには過去の失敗の直接的な原因を徹底的に解明することだけでなく、背景要因も徹底的に焙りだすという作業が必要である。 同じ失敗を繰り返さないためには、失敗に関する情報を発信することも大切である。この爆発火災を概説しながら、許されない失敗から60年が経過してもなお、学ぶところの多い災害であると感じた。 筆者は失敗を学ぶ際、現地・現物・現人(ゲンニン)の三現から学ぶことを心がけている。寳組勝島倉庫火災の現地を訪問したものの、直接の関係者に接触することは叶わなかった。しかし、加藤氏の寄稿を通じて、この火災に出場し消火活動に従事した塩野目氏の言葉に接することができた。そして、この寄稿には「殉職事故を起こさないためには、過去に発生した災害事例に学ぶ謙虚な気持ちが大事です。」とあり、同じ消防人として筆者もこの言葉に賛同する。 許されざる失敗を招かない方策を研究する失敗学の観点から、個人の失敗、組織運営の失敗、企業経営の失敗、行政・政治の怠慢、社会システムの不適合、未知への遭遇と、失敗には階層性が存し、単に倉庫の業務担当者の失敗というより会社の組織そのものの失敗であり、企業経営の失敗とも言える。また、社会的に見れば我が国の高度経済成長時の歪みもあったように感じられる。 最後に、失敗の三大要因として、「失敗学講演の旅~春の札幌編~」並びに「失敗学講演の旅(第2回)~秋の大阪・道頓堀編」で繰り返し「無知」、「無視」、「過信」の三悪について述べてきた(近代消防2024年7月号P.104、2025年1月号P.108参照)。  近代消防を読む畑村洋太郎失敗学会会長(右)と筆者 今回の講演では、「過信」の例として、2000(平成12)年1月4日5時40分頃、静岡県下田市の新聞専売店にて発生した悲惨な事故について取り上げた。従業員(54歳)が店内で単車に補給しようとしたガソリンを床にこぼしてしまい石油ストーブに引火、専売店主の家族7名が死亡し、店舗併用の住宅など約400平方メートルを焼損した許されざる失敗事例である。もちろん従業員だけの失敗ではなく、専売店側にもガソリンや灯油の保管及び管理に不十分な点がみられた。 この事故から12年後、2012(平成24)年、大阪府摂津市では、男性(54歳)が単車にガソリンを補給しようとしていたところ、ホースが抜けて石油ストーブに引火、妻(54歳)と長女(28歳)が死亡し、隣家など340平方メートルが焼損した。 同じような事故が繰り返し発生していることから「失敗は繰り返す、また失敗は考えたくない、見たくないものは見えない」の典型的な「過信」による事故と言える。  講演中の筆者 講演後の質疑応答時には、「危険物への三悪からくる失敗には、ガソリンの性状やスプレー缶の危険性、さらにLPガスや都市ガスの性状など、中学・高校時代から危険物等に関して最低限の知識を学ぶ必要がある」と発言した会員がいた。まさにその通りである。福島原子力発電所3号機の設計に携わった失敗学会理事の吉岡律夫氏は、講演の中で「安全の文化は用心深さ」と述べており、改めて危険物を取り扱う人々に対する警鐘だと考えたい。 失敗学会ホームページ https://www.shippai.org/shippai/html/ 筆者E-mail:capqq300@hcn.zaq.ne.jp 注釈 ※1 東京大学はもと加賀百万石の藩主前田家の江戸屋敷跡で、前田家時代の御守殿門(徳川将軍の息女を妻に迎えた家のみに許される朱塗りの門)がそのまま残っていた。このため「赤門」の語が東大の俗称になった。 ※2 安田財閥の創始者・安田善次郎の匿名を条件での寄付により建設、安田の死後に寄付を行っていたことが知られるようになり一般に安田講堂と呼ばれるようなった。1921(大正10)年に起工し関東大震災による工事中断を経て1925(大正14)年に竣工した。なお、地下には学生食堂がある。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Copyright©2002-2025 Association for the Study of Failure |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||