第14回失敗学講演の旅:

尾張名古屋に工業の原点を見る (Part 2)

>>Part 1 はこちら

先日、二夜連続の『黒部の太陽』を見た。インタネットのおかげで、聞き逃したり、

放送では明確でなかった情報も瞬時に入手できる。

もちろん、誰でも情報発信できるので情報の信憑性はまず疑ってかかる必要があるが、これがなかなか難しい。

以下は、ウィキペディア、関西電力、資源エネルギー庁のホームページを中心に集めた数字である。

黒部ダムは、1956年着工、1963年完成の日本最大の水力発電所ダム。

170名を越える方が工事にかかわって命を落としている。最大出力は33万5千キロワット(kW)だが、

年間発電量は約10億キロワット時(kWh)。1年365日、1日24時間だから、

平均34%の出力で稼動していることになる。10億kWhは現在の日本の年間総電力消費量 10,000億kWhのおよそ0.1%にあたる。

水力発電全体では年間約 1,000億kWhと全体の10%、原子力発電がおよそ35%を担っている。これら電力を生み出す能力、

すなわち発電設備容量は、日本全体でおよそ2.5億kW。1年間これら設備がフル稼働すると 20,000億kWhとなる。

つまり平均すると、私たちは発電容量の半分程度を使用していることになる。

当然設備を停止させた上での保守も必要だし、水力に関して言えば、常時発電をしていたらダムの貯水池が干上がってしまう。

もちろん、夏冬の電力消費は春秋に比べて30から40%大きく、また1日間の変動率は、昼間は明け方の倍程度ともっと大きい。

発電設備容量の内訳を見ると、原子力、水力ともに全体の約20%、残り60%が火力となる。

実際の使用は、原子力:水力:火力=35:10:55であるので、原子力発電設備が効率よく使われていることがわかる。

これは、原子力発電所はあらかじめ決められた寿命があって(もっとも設計当時の寿命より解析によって引き伸ばされてはいるが)、

寿命に達したら停止解体をしなければならないことから、なるべく効率よく使いたいことのほか、

発電コストが以下のように原子力が低いことが要因である。

原子力 5.9円

LNG火力 6.4円

石炭火力 6.5円

石油火力10.2円

水力 13.6円

発生した電力は貯蔵できないとよく言われるが、私たちが日ごろ手にする携帯電話では、

一般家庭用AC100Vの電源から電源装置を通して直流に変換後、その電力をバッテリーにためている。

もっと大きなスケールでは、電力需要の少ない夜間の電力を使って低いところに貯まった水をわざわざ高所に運び上げ、

昼間にその水を再び落として電力を発生する揚水発電という方式もある。もちろん揚水に使った電力がそのまま再発生できることはなく、

損失があるが、そうしてでも昼夜の電力需要の変動に対応した方が有利である。

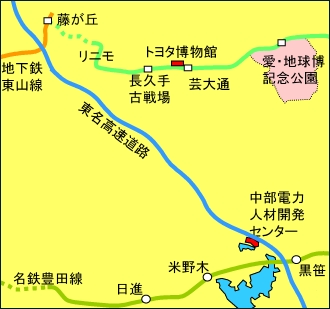

では、中部電力電力資料館訪問の続きである。

では、中部電力電力資料館訪問の続きである。

竹フィラメントの白熱電球を見た後、2階から回った。写真の扇風機が1階にあったか、2階だったか忘れてしまったが、

大正初期の東京芝浦電気によるものである。さすがにこのような扇風機は見たことが無かった。

金網は、針金をうまくより合わせて作った平面状の物を丸めて使っているようである。

適度な剛性を持った金網を作るにも、昔はそれなりに苦労していたのがわかる。興味を持って、ネットを探して見ると、

大阪府八尾市の八尾金網製作所ホームページに、

大正時代の手織り織機による金網製造の様子を記録した動画があった。

思わず「へえ、え、」と机を叩きたくなった。ただし、この製法が写真の扇風機の金網製造に使われていたかどうかはわからないし、

この金網と同じ様な物はついぞ見つからなかった。

2階部分は回廊になっていてまん中が吹き抜けている。年代順に電力の歴史がパネル等で紹介され、

最後に Part 1に書いた電力民営化に尽力された松永安左エ門(まつなが・やすざえもん)と、

戦前に活躍された「電力王」福澤桃介の紹介ビデオがあった(右写真左奥)。

2階部分は回廊になっていてまん中が吹き抜けている。年代順に電力の歴史がパネル等で紹介され、

最後に Part 1に書いた電力民営化に尽力された松永安左エ門(まつなが・やすざえもん)と、

戦前に活躍された「電力王」福澤桃介の紹介ビデオがあった(右写真左奥)。

この電力資料館のすごいところは、可能な限り実物を展示していることである。

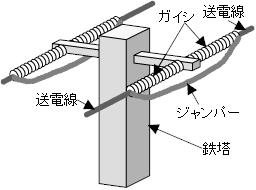

写真の吹き抜け左側を、なにやら複雑なワイヤアセンブリが2階から吊るされているのが見えるが、

これが5月の地方懇談会アナウンスでも触れている「越美幹線超大束径6導体ジャンパ装置」である。

どこにこの名称の区切りがあるのかよくわからないが、ジャンパと言うのは送電線を鉄塔で支えているのを、

そのまま鉄塔に固定するとショートするのは自明。ショートしないように送電線は鉄塔を回避しながら、支えなければならない。

この回避部分に使用する電線がジャンパ、

鉄塔と電線を絶縁しながら機械的につなぐのが日本ガイシのガイシである。

左図に送電線が、ジャンパーによって鉄塔を回避している様子を模式的に示す。もちろん、風でジャンパーも揺れるので、

それが鉄塔に接触しないように工夫をしなければならない。

その実物を多少の無理をして天井からぶら下げ、訪れる人に見せているのがすごい。

このアセンブリは高い送電用鉄塔のてっぺん辺りにあるのだから、間近に見ることも普通に生活をしていては、まずないだろう。

貴重な経験とはこのことである。

左図に送電線が、ジャンパーによって鉄塔を回避している様子を模式的に示す。もちろん、風でジャンパーも揺れるので、

それが鉄塔に接触しないように工夫をしなければならない。

その実物を多少の無理をして天井からぶら下げ、訪れる人に見せているのがすごい。

このアセンブリは高い送電用鉄塔のてっぺん辺りにあるのだから、間近に見ることも普通に生活をしていては、まずないだろう。

貴重な経験とはこのことである。

少し前のことになるが、失敗学会第三分科会失敗体験ネットワークの回覧メールで、

「国立産業技術史博物館」構想の頓挫に伴う日本の産業遺産廃棄のことが大いに話題になった。

畑村会長も提言を行った問題である。回覧メールの中で、

分科会員の吉岡律夫さんが、『.. 失敗体験ネットワークは、いわば「負の遺産」の保存活動ですが、

「正の遺産」さえ残さない..』とうまく表現しておられた。

たとえば、御巣鷹山事故の記録を実物で保存している日本航空 安全啓発センター

のような展示は同じ事故を繰り返さないためにも大切だが、うまく行った技術の記録も実物で保存する努力をせねばならない。

現代に生きる私たちは、先達より引き継いだ産業の足跡を後世に残す責務を負っており、それを怠ると技術の伝承が途切れ、

思いもしない事故が引き起こされることがあるというのだ。一般に向けての展示は大変だろう。

しかし、この中部電力電力資料館のように、要望があれば見せる形であればコストも抑えられるのではないか。

5月15日に再び訪問するが、もしこのイベントに参加できなくても、

日を改めてなるべく多くの失敗学会員にもこの展示を体験して欲しい。

1階に降りてみると、それは様々な電力事業に関する展示が豊富にあった。巨大なタービンローターの実物、

保守作業用の工具、潤滑油に混じった水分を除去するための遠心分離器など。さらに実際の機械が無くても、

機械に取り付けられていた銘板の実物もずらりと展示されていた。

でき得る限り、実物にこだわった方(あるいは方々)の思いが展示場を巡る見学者にひしひしと伝わってくる。

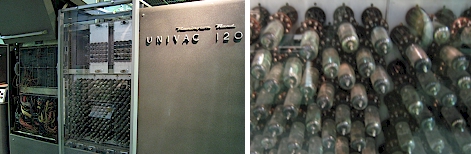

そして、筆者が何よりも驚いたのは下の写真の実物であった。

1階に降りてみると、それは様々な電力事業に関する展示が豊富にあった。巨大なタービンローターの実物、

保守作業用の工具、潤滑油に混じった水分を除去するための遠心分離器など。さらに実際の機械が無くても、

機械に取り付けられていた銘板の実物もずらりと展示されていた。

でき得る限り、実物にこだわった方(あるいは方々)の思いが展示場を巡る見学者にひしひしと伝わってくる。

そして、筆者が何よりも驚いたのは下の写真の実物であった。

これは、真空管コンピュータ UNIVAC120 の実物である。発売された1953年の前年発売の UNIVAC60 と合わせて、

世界中で1,000台ほどしか売られず、日本では、2001年に国立科学博物館で特別展示されたようである。とにかく、

LSIやICはおろか、トランジスタの商品化がやっと始まったころに、真空管のお化けとも言うべきこの計算機が開発され、

それまで人手に頼っていた計算の労力を画期的に減少させたとのことである。実物を見ることの感動は何物にも変えがたい。

筆者はこのややくすんだような真空管の配列にホケーッとしばらく見とれて動けなかった。

これは、真空管コンピュータ UNIVAC120 の実物である。発売された1953年の前年発売の UNIVAC60 と合わせて、

世界中で1,000台ほどしか売られず、日本では、2001年に国立科学博物館で特別展示されたようである。とにかく、

LSIやICはおろか、トランジスタの商品化がやっと始まったころに、真空管のお化けとも言うべきこの計算機が開発され、

それまで人手に頼っていた計算の労力を画期的に減少させたとのことである。実物を見ることの感動は何物にも変えがたい。

筆者はこのややくすんだような真空管の配列にホケーッとしばらく見とれて動けなかった。

当初予想していたよりも大いに楽しませていただいた電力資料館訪問であった。

全く時間が足らず、しかし5月15日には失敗学会の仲間と一緒に再び訪ねる計画もできた。

大いに楽しみである。

(つづく)

[ 飯野謙次 ]