|

特定非営利活動法人失敗学会 |

広告掲載について | 広告掲載について | 広告掲載について | 広告掲載について |

|

失敗学講演の旅: アーチ橋にトンネル崩落を思う 縁あって山口、長崎、函館と続けざまに訪れることになった。山口では新山口で講演を行ったが、

その後、岩国に立ち寄って錦帯橋を見た。

日本三名橋の一つといわれていることもあったが、

何よりもその工房をたびたび訪れ(千年釘と出会う 会員リンク 、春合宿2010)、2009年大阪夏の大会に御出講いただいた白鷹幸伯さんの和釘が、

この美しい橋に突き刺さっている様をこの目で見たかった。どこにあるか、全く予備知識もなく橋を渡ってみると、

歩く橋板に西洋的ではないその特徴的な頭がすぐに見つかった。

縁あって山口、長崎、函館と続けざまに訪れることになった。山口では新山口で講演を行ったが、

その後、岩国に立ち寄って錦帯橋を見た。

日本三名橋の一つといわれていることもあったが、

何よりもその工房をたびたび訪れ(千年釘と出会う 会員リンク 、春合宿2010)、2009年大阪夏の大会に御出講いただいた白鷹幸伯さんの和釘が、

この美しい橋に突き刺さっている様をこの目で見たかった。どこにあるか、全く予備知識もなく橋を渡ってみると、

歩く橋板に西洋的ではないその特徴的な頭がすぐに見つかった。「和釘は錆びずに千年もつんじゃ。確かめたかったら、千年生きてごらんなされ」 と愉快そうに笑っておられた仙人然とした翁の笑顔が思い出される。  そして、長崎。内山田洋とクール・ファイブ の歌にそんなのがなかったっけ?と調べてみると、

“長崎は今日も雨だった”と“そして、神戸”は別の曲だった。

そして、長崎。内山田洋とクール・ファイブ の歌にそんなのがなかったっけ?と調べてみると、

“長崎は今日も雨だった”と“そして、神戸”は別の曲だった。ここは失敗学会を立ち上げて間もない2003年2月、 畑村会長の鞄を持って訪れた地である(ちなみに実際に鞄を持たされたことは未だ一度もない)。 かの三菱重工長崎造船所資料館を訪ねたのはもちろんだが、 夜はドアマンに“おいしい”チャンポンの店を聞き出して腹鼓を打ち、 旧正月だったこともあってランタンフェスティバルの幻想的な祭景に酔い、 朝は少しの時間を見つけて“行ってみるかい”と誘われるがままにグラバー園に登ったのが懐かしい。  今回は時間に余裕もあったので、めがね橋まで足を伸ばしてみた。

メタボ対策に歩くには、グラバー園からちょうどいい感じの距離だった。

今回は時間に余裕もあったので、めがね橋まで足を伸ばしてみた。

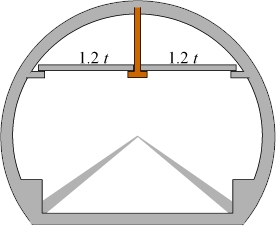

メタボ対策に歩くには、グラバー園からちょうどいい感じの距離だった。先日、講義の準備で工業熱力学の新しい英語教科書を読んでいて、 すばらしいダイエットの解説に出会ったところだった。 曰く、取り込んだエネルギーから使ったエネルギーを差し引いた分が体に溜まる。 すなわちエネルギー保存則を意識せよというもの。エンジニアには真に説得力がある。 めがね橋は、1960年に国の重要文化財に指定されたが、できたのはなんと1634年、 江戸時代が始まって間もないころである。幾度か修復はされているが、全崩壊したことはない。 昨日、中央自動車道の笹子トンネルの痛ましい事故を聞き、ニュースでそのトンネルの構造が解説されて、 おや、と違和感を覚えた。 古来、トンネルはカマボコ型となっているのは、 四角く作ってしまうと強度を出すために必要以上に材料が必要になるためである。 古い坑道などが四角いのは、多めに木材を使ってもまっすぐなまま壁や天井に沿わせるのが早かったためである。 均等な圧力が一様にかかるなら、アーチ型にするのが有利だ。当然ながら、その構造が強いのはアーチ型シェルの殻までであり、 アーチ型にしたからといって安心してはいけなく、その中の構造物は別個に強度計算しなければならない。  発表された笹子トンネルの構造を見ると、その断面、円筒部の最上端から、Tの字を逆さにした鉄骨を垂らし、

重さ1.2トンのコンクリート板を、逆Tの字の下端と円筒状のところに出っ張りを作って支えていたことになる。

オフィスなどでよくある石膏の天井ボードならいざ知らず、重量1.2トンもあるコンクリート板を両側で支えたなら、

片側に 0.6トン、真ん中の逆Tの字は2枚受け持つので、1.2トンの下向き荷重を受けていたことになる。

発表された笹子トンネルの構造を見ると、その断面、円筒部の最上端から、Tの字を逆さにした鉄骨を垂らし、

重さ1.2トンのコンクリート板を、逆Tの字の下端と円筒状のところに出っ張りを作って支えていたことになる。

オフィスなどでよくある石膏の天井ボードならいざ知らず、重量1.2トンもあるコンクリート板を両側で支えたなら、

片側に 0.6トン、真ん中の逆Tの字は2枚受け持つので、1.2トンの下向き荷重を受けていたことになる。これは、その逆Tの字がどのようにトンネル円筒部の最上端に固定されていたのか大いに気になる。 どこかの報道番組がボルト3、4本と言っていたが、これは間違いだろう。 確か16ミリのボルトと言っていたように思うが、それでは1本のボルトに300キロ。 円筒の最上部が鋼鉄なら持ちこたえる計算だが、何しろ引っ張り強度はほとんどないコンクリートである。 ボルトをコンクリートに埋めて、引っ張ったのではひとたまりもない。 機械設計でさえ、鋼材であってもねじで直接荷重を受け持つような設計は禁忌である。 さらに忘れてはならないのは、最近頻発していた地震。山梨県も少なからず揺れていた。 上下動があると、逆T字の頭や根元がコンクリートに突き刺さっている部分にかかる荷重は1.2トンどころではなかったはずだ。 今、保守点検がやり玉にあがっているが、その前に設計そのものが疑問視される事故だと思う。 同じような構造のトンネルが他にもあるとのことなので、今回ばかりは調査スピードが重要だ。 まさかボルトがコンクリートに垂直に埋まっているだけのはずはないが、 逆Tの字とトンネルのシェル接合部がどのような構造だったのか、調査結果が解明するだろう。

【飯野謙次】

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Copyright©2002-2025 Association for the Study of Failure |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||