①事故は誰の行為に起因して発生したか?

②どうすれば事故を回避できたか?

③当該状況下で上記回避措置を講じることはできたか?

④当該状況下で事故に対する予見は可能であったか?

②どうすれば事故を回避できたか?

③当該状況下で上記回避措置を講じることはできたか?

④当該状況下で事故に対する予見は可能であったか?

|

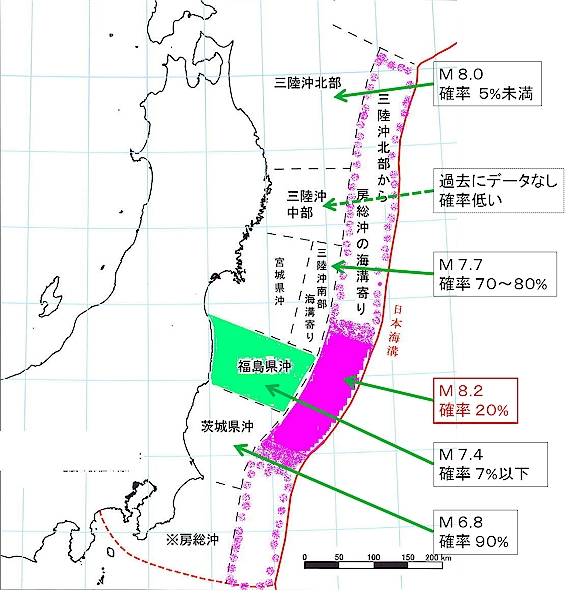

「明治三陸地震と同様の地震は、三陸沖北部から房総沖の海域寄りのどこでも発生する可能性がある」

|

|

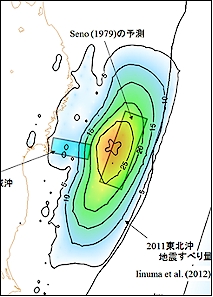

なお、実際に2011.3.11に起きた地震の震源は右図の通りで、宮城沖を震源とし、三陸~茨城沖、沖合~海溝付近までをも含む広い範囲が同時に滑ったとされています。地震学的には、上記の予測とは地震が起きた仕組みが異なるとされています。

一方、地震の規模については、予測のM8.2を遥かに超える広い範囲で起きた為、M9の巨大地震となりましたが、発生場所が福島原発より遠方であった為、津波高さとしては(運よく)予測程度で収まったと考えられます。 なお、実際の地震と比較すること自体は、今回の議論とは直接関係ありません。「3.11以前に予見できて、回避できたか?」が、今回の主題だからです。このことの妥当性については、今後、補記していく積りです。 |

|