| 事例名称 |

貯蔵中の有機過酸化物の自然発火 |

| 代表図 |

|

| 事例発生日付 |

2000年07月28日 |

| 事例発生地 |

福岡県 |

| 事例発生場所 |

家庭用品製造 |

| 事例概要 |

2000年7月28日21:00頃、有機過酸化物の保管中に火災が起こった。低温確保のために用意したドライアイスが消費されて、温度が上昇し自己発熱分解をした。発災時刻の21:00の外気温は28℃であったが、倉庫内はさらに高温であったと思われる。有機過酸化物の事故は減少気味ではあるが、ユーザーでの事故は相変わらずである。 |

| 事象 |

システムキッチンの部品の製造工場で、有機過酸化物(t-アミルペルオキシ-2-エチルヘキサノエート)を冷却保管していた。突然、容器が破裂して発火、火災を起こした。 |

| プロセス |

貯蔵(固体) |

| 物質 |

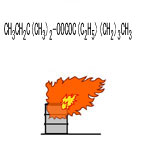

t-アミルペルオキシ-2-エチルヘキサノエート(t-amyl_peroxy-2-ethylhexanoate)、図2 |

| 事故の種類 |

火災 |

| 経過 |

1. 未開封の有機過酸化物の硬化剤100kgを冷却剤のドライアイスと一緒に倉庫に保管していた。

2. 冷却用のドライアイスが無くなり、硬化剤温度が上昇し、自己分解開始温度(35℃)を越えた。

3. 発熱分解を開始し、プラスチック容器が破裂、発火した。

4. 破裂した時間は7月28日21:00頃である。 |

| 原因 |

有機過酸化物を保存中、冷却用ドライアイスが無くなった。そのため、温度が上昇し自然発火した。7月28日は気温が高く、21時頃で28℃であった。倉庫内温度は外気より高く、自己分解温度の35℃を超えたいた恐れがある。 |

| 対処 |

火災時、従業員不在、公設消防によって消火 |

| 対策 |

有機過酸化物の温度上昇による危険性は、メーカーではよく認識されているが、ユーザーは余り考えていない。周囲温度の影響は大きい。今後は、ユーザーでの温度管理等の啓蒙が重要で、大型冷凍庫に貯蔵する等の低温の維持が必要である。 |

| 知識化 |

有機過酸化物の温度上昇による危険性は大きく、周囲温度の影響は大きい。今後は、メーカーほど知識がないユーザーでの温度管理等の啓蒙が重要である。夏場は温度が高く、また、休日も多いため、短期間の温度監視不足が、暴走反応にまで進む。 |

| 背景 |

硬化剤が有機過酸化物であって、危険性が高いことは認識していたが、夏場でドライアイスが予想以上に早くなくなった。有機過酸化物は温度が上昇すれば急激に分解する。本当に危険を承知していれば、冷却剤を時間ぎりぎりまで使う計画を立てるとは考えにくい。正しく危険性を理解していなかったと思われる。 |

| よもやま話 |

☆ 有機過酸化物の火災例は、製造段階では減少しているが、消費、運搬中の事故は減っていない。下流段階での安全面での認識が不足しているためであろう。また、温度上昇により、自己発熱分解をするので、夏場に起こりやすい。 |

データベース登録の

動機 |

有機過酸化物の温度維持の重要性を示す例 |

| シナリオ |

| 主シナリオ

|

価値観不良、安全意識不良、リスク認識不良、不注意、注意・用心不足、取扱い不適、使用、輸送・貯蔵、不適切な貯蔵、不良行為、規則違反、安全規則違反、不良現象、化学現象、異常反応、二次災害、損壊、爆発

|

|

| 情報源 |

消防庁、危険物に係る事故事例-平成12年(2001)、p.132-133

|

| 死者数 |

0 |

| 負傷者数 |

0 |

| 物的被害 |

スレート屋根4枚破損、出入口甲種防火戸変形. |

| 被害金額 |

6万円(消防庁による) |

| マルチメディアファイル |

図2.化学式

|

| 分野 |

化学物質・プラント

|

| データ作成者 |

古積 博 (独立行政法人消防研究所)

田村 昌三 (東京大学大学院 新領域創成科学研究科 環境学専攻)

|