|

特定非営利活動法人失敗学会 |

広告掲載について | 広告掲載について | 広告掲載について | 広告掲載について |

|

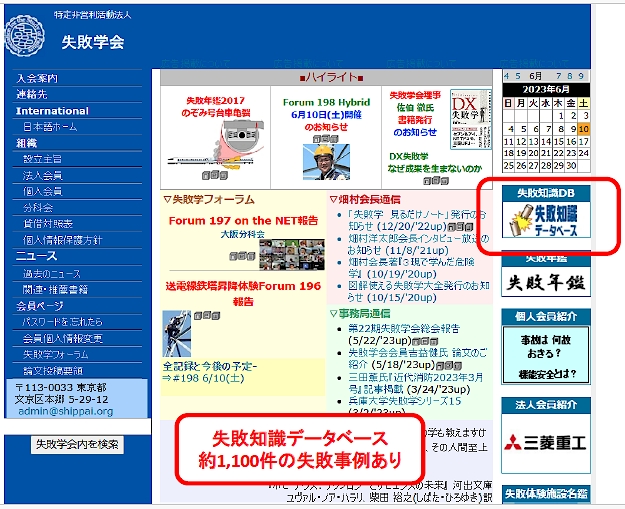

札幌危険物安全協会主催の保安研修会での講演を翌日に控えた4月18日午前、伊丹空港から新千歳空港行の飛行機に搭乗した。ボーイング737‐800型という166席の中型機、スマートな機体で座席は中央通路を挟んで片側3人掛けであった。早めの予約が功を奏し9番A席(前方左側の窓際)に座ることができ喜んでいたところ、離陸後すぐに雲の中を五里霧中(?)状態、水平飛行に移ってからは雲海の上を飛行、窓側席の楽しみがない往路となり、これから起こることにやや不安を折りまぜながらの旅立ちとなった。 伊丹空港(正式には「大阪国際空港」。国際線のない国際空港?)から新千歳空港まで約2時間、空港からはJR北海道の快速エアポートで約40分、無事札幌駅に到着した。大阪の最高気温は25℃ を超えていたが、インターネットの情報から札幌の最高気温が15℃ 程度と分かり、冬の装いで来道したのは正解だった。 午後、打ち合わせのため札幌危険物安全協会の事務局がある札幌市消防局を訪ね、坂上新次予防部長や森英毅予防課長ら消防局幹部の方々に挨拶をした後、事務局で翌日の保安研修会でのスケジュールや講演会場のホテル・グランメルキュール札幌大通公園(旧ロイトン札幌)などを確認した。  札幌市消防局  北海道神宮  大倉山ジャンプ競技場 翌朝は早めに起床して、地下鉄東西線で円山公園まで移動し、一度は訪れてみたいと思っていた北海道総鎮守の北海道神宮に向かった。境内は広く、訪日外国人も多数見受けられた。また、この日は多くの露天商が慌ただしく開店準備をしていたことからサクラの開花日と分かり、数日後の満開時には多数の花見客でにぎやかになることを予感した。 その後タクシーで約5分、大倉山シャンツェ(大倉山ジャンプ競技場)に向かった。ラージヒルのジャンプ台は恐怖を感じるほどの急坂となっていた。また美しい残雪を見ることができたことで冬季の厳しい気象条件を想像した。時間の関係上、リフトを利用して標高307mのスキージャンプ台のスタート地点にある展望台に登ることは出来なかった。案内によると、この展望台はスキージャンプ台越しに札幌を一望できる唯一無二の眺望施設で、アプローチ(助走路)越しに札幌市街はもちろん石狩平野にも広がる大パノラマは圧巻とのことであり次回の楽しみに取っておいた。 午後、使い慣れたパソコンや講演時に使う小物をカバンに詰め込み講演会場に向かった。会場には、札幌危険物安全協会の川山和重会長はじめ役員の方々、また消防局の幹部の方々が先着、挨拶も早々にパソコンの設定などを行った。 今回の講演のテーマは、「危険物の安全管理~失敗学から考える~」であり、筆者の消防官時代だけでなく、失敗学会の会員として各地の事故や災害現場の見聞、さらに当事者の話などを基に講演の内容を組み立てた。 災害時における石油供給事業の重要性 札幌の地で講演するにあたり、まず同市内の危険物施設の概要を把握した。同市は他の同規模の政令指定都市と比較して、地下タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、一般取扱所など人口あたりの危険物施設数が突出しており、当然のことながら暖房用途や車の燃料としての危険物の消費が多いと考えられる。中でも地下タンク貯蔵所が特に多く、同タンクの老朽化や漏洩の問題など身近な事例についても言及した。 また、2018年9月6日に発生した北海道胆振中部地震(マグニチュード6.7)では苫小牧市に隣接する厚真町(あつまちょう)で最大震度7を観測し全道でブラックアウトが発生した。地震などの非常災害から、燃料油、すなわち石油類の供給は電気、水道などと並んで重要なインフラであり、ライフラインそのものであることを私たちは学んできた。災害時における石油供給事業者の事業継続は必要不可欠であり、事業者のさらなる努力と保安管理の重要性をお伝えした。 ここで、2011年3月11日に発生した東日本大震災から4か月後に撮影した一連の写真を示した。筆者が撮影した写真は、宮城県南三陸町(旧志津川町域)の海岸近くにある給油取扱所(ガソリンスタンド)の写真である。キャノピーの上部まで津波によって被害を受けているものの、給油アイランドに仮設の計量器が据え付け営業している。周囲の市街地が破壊されているのにもかかわらず、ガソリンスタンドが営業している風景を忘れることができない。ガソリンや軽油は自家用車や作業用車両に、灯油は暖房用に必要不可欠なものであると深く心に刻まれた。今回の受講者は、北海道胆振中部地震のブラックアウトを経験していることから、石油供給事業の重要性をご理解いただいた。 札幌市消防局の危険物担当者によると、災害時の燃油の供給に際し市内に10か所(道内64か所)の中核給油所(※1)が存在し、消防車両等緊急車両に対応しているとのことであった。 「失敗学」とは 読者の皆様もご承知のように「失敗学」とは、畑村洋太郎氏(東京大学名誉教授)が「失敗学のすすめ」(※2)を2000年に上梓してから、広く社会に知れ渡ることになった  札幌危険物安全協会保安研修会  南三陸町のガソリンスタンド(2011年7月16日筆者撮影) 学問である。また「失敗学」の名付け親は誰かと問われれば評論家の立花隆氏(※3)であり、このいきさつは「失敗学のすすめ」に詳しく書かれている。立花氏の「それだけ広範囲に失敗を取り上げるんだったら、『失敗学』というひとつの学問になりますね。」との言葉から「失敗学」が生まれたといって良い。 その後、畑村教授は2002年に「特定非営利活動法人失敗学会」を創設し初代会長に就任。以後失敗学会はいろいろな分野の専門家の集団となり、あらゆる社会の失敗事例について研究や啓発活動を行った。設立から4年後の2006年、学会内に大阪分科会を設立すると同時に筆者も入会し現在に至る。 我が国では「失敗は成功の母」と広く言われるように、失敗は忌み嫌うものではなかった。しかしながら、産業社会の進化によっていつの間にか一切の失敗を許さない社会環境となってきており、決められた設問の解を最短で出す方法、すなわち「こうすれば上手くいく」、「こうすれば失敗しない」ことなどの成功体験を学ぶ方法ばかりとなった。筆者のような昭和世代の人間にとって、他の成功事例をマネすることが成功への近道だった時も大いにあったように思える。しかし畑村教授は、平成、令和と進んだ現代社会において、他人の成功事例をマネすることが必ずしも自分自身の成功を約束するものではなくなったと常に述べている。失敗学では、失敗の法則性を理解し、失敗の要因を知り、失敗が本当に致命的なものになる前に防止する術を学ぶ。畑村教授は、これをマスターすることこそ小さな失敗経験を新たな成長へ導く力になると教えている。 また、失敗学では「現地」、「現物」、「現人(ゲンニン)」の三現を大切にしている。この「三現主義」とは、特に事故や災害の失敗を学ぶに際し、「現地」に行って、「現物」に直接触れて、さらに「現人」(現場にいる人)の話に真摯に耳を傾けて議論することである。単に書籍やネットの表面的な知識だけで終わることなく、直接見聞きする中で、失敗事例を吸収し、そして失敗の知識から知恵へと昇華し、自分自身の実際の行動において応用する。それこそが許されざる失敗を無くすることが出来る唯一の方法だと失敗学では教えている。 さらに畑村教授は失敗から得た知識や知恵の減衰についても述べている。個人は何もしなければ3年で大切なことを忘れてしまう。私たちも記録を取らなければ3年前の出来事など正しく覚えてはいないだろう。 会社やお役所の組織では、失敗から得た知識や知恵を30年で忘れてしまう。当初は組織にとって大切な知識や知恵を暗黙知の知識として受け継いでいくが、どの組織にも人事異動と呼ばれるものがあり、30年経過するとそのことを知っている人もいつの間にか退職している。また同様な事故も起こっていないとすれば、その知識や知恵は忘却の彼方となってしまうだろう。だからこそ、組織としてこの暗黙知の知識を表に出た知識、「表出知」として残す必要がある。 定年という制度が特に無い地域社会では、同様なことが60年間で起こると言われている。30歳で失敗事例から得た知恵や知識も60年経過し90歳となったころボチボチ社会からの・・・となる。 畑村教授また、失敗事例は300年経過すれば社会から消え去り、1200年経過すればなかったことになると説く。例えば300年前の1707年には宝永の南海地震(マグニチュード8.6)が発生、その49日後には富士山の大噴火(宝永の噴火)が起こり、火山灰が横浜では10センチメートル、江戸では5センチメートル堆積したと推定されている。(※4) そして、約1200年前の869年に発生した貞観の三陸沖地震(マグニチュード8.3)では、当時の陸奥の国(現在の青森・岩手・宮城・福島の各県)の国府があった多賀城まで大津波が押し寄せ、仙台平野が大海原になるほどの津波が襲来していたことが分かっている(※5)。 ゆえに事故や災害は300年経過で社会から消え去り、1200年経過でなかったことになる。私たちはそれに抗うように、事故や災害の記憶だけでなく、これらに関係する物を遺す必要がある。失敗は、相当の努力を継続しなければ簡単に忘れられるものである。 失敗を繰り返さないために この講演では、失敗学を学ぶ一例として京都府福知山市  講演を行う筆者  花火大会の事故現場(2019年7月8日撮影) の花火大会でのガソリンの爆発的燃焼事故を取り上げた。 この事故は、2013年8月15日午後7時30分頃、ベビーカステラ店を営む露天商(当時38歳)が発電機へのガソリンの給油行為を花火見学席直近で行った際に発生した。露店設営時、炎天下に晒されていたガソリン携行缶が発電機の排気口近傍に置かれていたことでガソリンの低沸点成分が沸騰状態となった。露天商が携行缶の蓋をいきなり開放したため、露店の裸火等が火源となって瞬時に爆発的燃焼(爆燃)が起こり観客の逃げるいとまがない状態となった。 携行缶の蓋を開けた場所は、コンクリート造で階段状の堤防のり面であって、近くにいた10歳男児、さらに35歳の男性と44歳の女性が火傷で亡くなった。また負傷者56人の内16人は重症であった。 消防庁消防研究センターで行われた実験では、夏季にガソリン携行缶を直射日光の当たる場所に置くと携行缶内の液温は55℃まで上昇し、携行缶の内圧も上昇することが分かっている。この事故は、露店商の重大な過失によるものであり、ガソリンの性状(※6)についての「無知」そのものであった。 筆者は、この事故の報道写真などから現場を特定、後日「現地」を訪問した。講演会では、筆者が撮影した事故現場の写真を示し、このような悲惨な事故はなぜ起こるのかを聴講者に問うた。多数の観客席の中で携行缶の蓋を開放したことなど、現地訪問によって被害が拡大した理由が分かった。 花火大会の見学者が集まる夕刻までに露天商が発電機への給油を終えていれば、この事故は起こらなかっただろう。危険物品を取り扱う者にとって必要なこと、すなわち危険物品の性状を正しく知ることは、許されざる失敗を繰り返さないために必要不可欠である。ガソリン携行缶の規格は、消防法によって厳しく決められており、原則として金属容器を用い収納率98%、55℃に達しても漏れないような構造となっている。 なお、被告人である露天商は、京都地裁から業務上過失致死傷罪の最高刑である禁錮5年の実刑を言い渡さされており、控訴しなかったためにこの判決が確定している。 失敗の典型的な事故 もう一つの事故例として、タンクローリー(移動タンク貯蔵所)のマンホール部での爆発事故を取り上げた。地下貯蔵タンクの内面ライニング工事のため灯油の抜き取り作業をしようとした際、ドライバーが送油ホースをタンク上部のマンホールからタンクの3分の1程度差し込んだ時に爆発が起こり火傷した事故である。事故後、灯油の移送ホースやポンプ類の導電性能や接地抵抗値を調べたところ、地下貯蔵タンクへ挿入した吸い上げホースや防爆性能のポンプ設備は確実に接地されていた。しかしながらローリー車への送り側のホースには導電性が無く、さらにローリー車のタンク室のガスパージも未実施であった。これによってタンク内残存のガソリン蒸気が燃焼範囲(「爆発限界」ともいう。)に入り、ホースの静電気によって引火爆発したことが分かった。 この事故の工事責任者から、長年使用していた一連の設備についてまったく問題が無いと考えていたこと。さらに過去の同様な作業においても事故が無いから安全と思っていたことなど直接聞くことが出来た。まさしく「現人」の言葉であり「失敗のことは考えたくない」、「自分の見たくないものは見えない」、すなわち「自分の見たいものだけが見える」など失敗の典型的な事故であった。 また、この作業については、地元消防機関に正規の手続き(※7)を取っていたにも関わらず事故が発生したもので、結果的に作業責任者による過去の無事故からくる「過信」以外の何ものでもなかった。工事責任者が消防署の担当者から大きなお目玉を食らったことも併せて記しておく。 失敗の三大要因 ここまで「無知」と「過信」の原因による失敗を取り上げた。さらに失敗の原因として多いのが規則や決まりの「無視」である。この三つが失敗の三大要因と言われている。「無視」については次回以降に話すのでしばらくお待ちいただきたい。 最後に 失敗学会のホームページにおいて「失敗知識データベース」を公開している。このデータベースは約1,100件の事故や災害事例について「事故の経過」・「原因」・「対策」・「知識化」・「データ作成者氏名」など掲載している。無料で学べるツールとしてご活用いただくようお願いした。  失敗学会ホームページ 保安研修会の参加者は約80人であり、次の言葉を締めとした。 人が関わっている望ましくない結果を失敗といい、失敗を学ぶ理由は、私たちが有効解へ素早く到達するための手段です。そのためにも失敗の法則性を理解し、失敗の要因を知ることが大切です。他の失敗事例を知識化し、さらに知恵へと昇華することによって他への応用が可能となるものです。 何もしなければ失敗もしないが成長もしない、これは真実である。 特定非営利活動法人失敗学会ホームページhttps://www.shippai.org/shippai/html/ 注釈 ※1 中核給油所とは、東日本大震災以降に「石油の備蓄の確保等に関する法律」に基づき指定されており、全国に約1,600か所あります。店名や所在地は非公表です。 ※2 畑村洋太郎「失敗学のすすめ」講談社 2000年11月(別に文庫版あり) ※3 当時東京大学大学院特任教授であった。代表的な著作「田中角栄研究~その金脈と人脈」(1974年)文芸春秋に発表、田中首相退陣のきっかけとなった。 ※4 鎌田浩毅「富士山噴火と南海トラフ~海が揺さぶる陸のマグマ」講談社2019年 ※5 伊藤和明「災害史探訪 海域の地震・津波編」近代消防社 2017年 ※6 ガソリンの性状 引火点-40℃以下、燃焼範囲1.4%-7.6%、沸点範囲は一般的に40℃から220℃ ※7 「危険物仮貯蔵・仮取扱いの承認」及び「軽微な変更届」 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Copyright©2002-2026 Association for the Study of Failure |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||